こんなことでお困りではありませんか?

- 立っているときにひざに隙間がありみっともない

- がに股がきになる

- 足がきれいに見られたい

- 友達からO脚だよと言われた

- とにかくO脚を調整したい

などありましたらくまがい整骨院・整体院にお任せください

こんなことでお困りではありませんか?

などありましたらくまがい整骨院・整体院にお任せください

骨盤のゆがみもですがからだのバランスが乱れると結果的に骨盤も歪みやすくなるとのことで全身調整していただきました。

骨盤矯正してもらった直後にはいていたズボンがユルユルになり効果を実感できました

10回ほど通院してもう大丈夫ですよと言っていただきましたので今回通院を終了することができました

今回は本当にありがとうございました 効果には個人差があります

くまがい整骨院とほかの院の違い

1.O脚・X脚の根本原因を徹底的に見極めます!

O脚・X脚の原因を徹底的に調べます

痛みや不調の原因を徹底的に探します。

なぜなら不調は必ず原因があり生じています。

そして腰痛や不調の原因は痛みが起こっている場所にあることはほとんどなく、その近辺の筋肉や関節だったり場合によっては痛みがある部分からかなり遠い場所に原因がある場合もあります。

(例:腰が痛いが徹底的に検査などで調べると足首の動きが悪いため腰の動きが悪くなり肩に痛みが起こっていた)

原因が分からず、痛みや不調がある所をグイグイもんだりボキボキしても効果はでにくいとくまがい整骨・整体院は考えております

きちんと原因にアプローチすれば結果はきちんと出ます!!

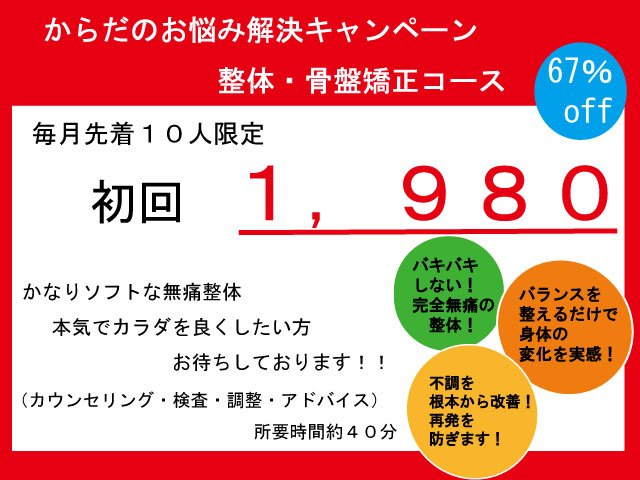

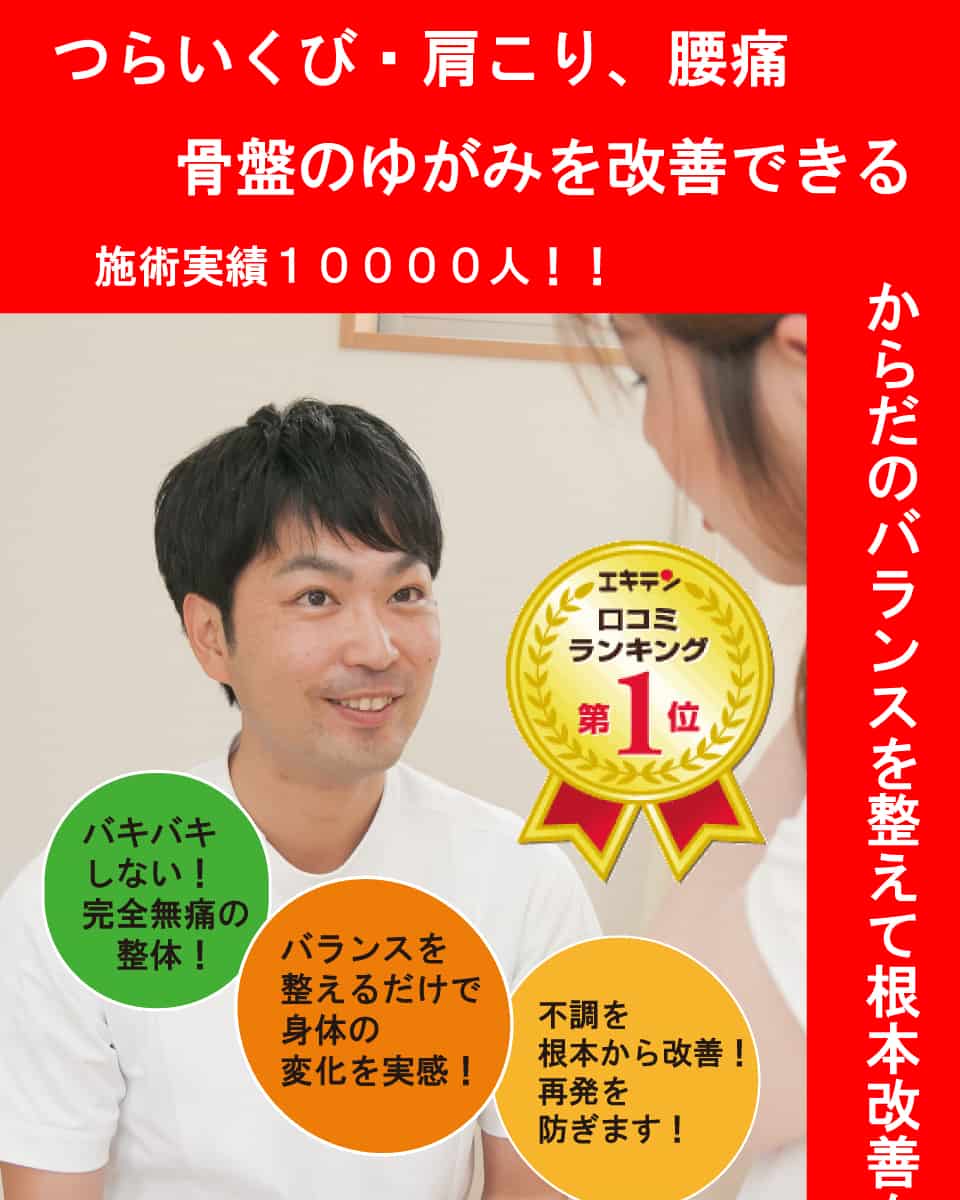

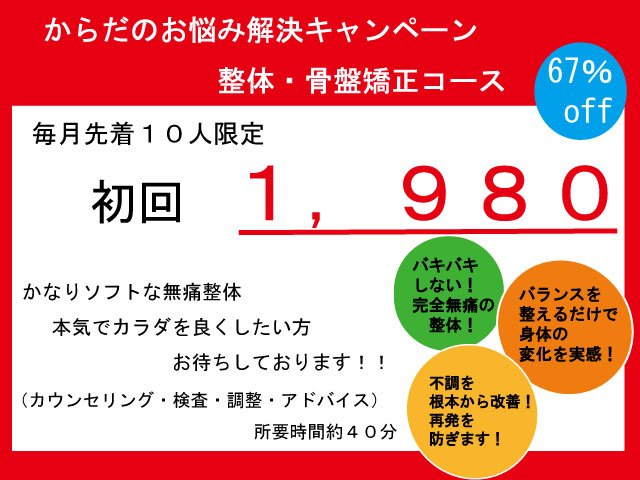

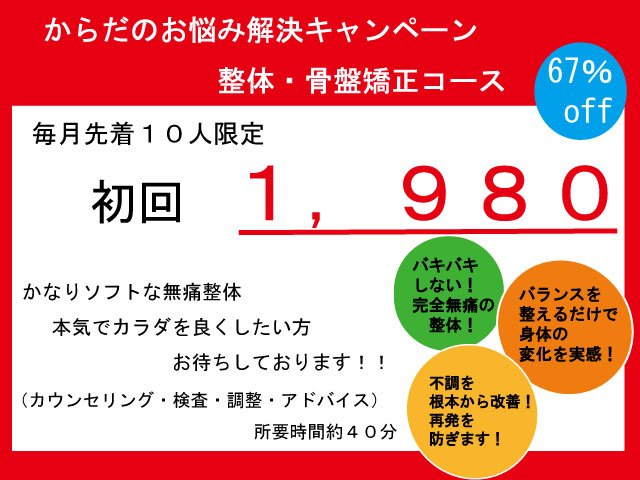

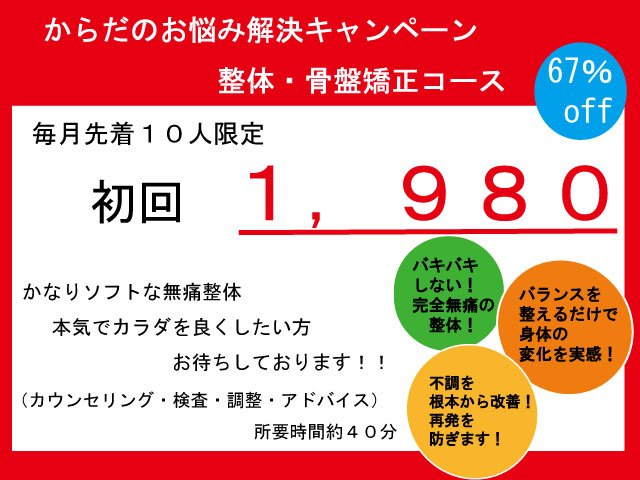

2.バキバキしない安心安全な整体です!!

O脚・X脚治療でも筑紫野市のくまがい整骨院・くまがい整体院の治療ではボキボキしないソフトな整体です

患者さんに全く負担のない優しい刺激の施術

バキバキしない完全無痛の整体で、リラックスして施術が受けられます痛いことは一切しませんのでご安心ください

優しい刺激なのにからだの動きが変化するので「不思議ですね」と驚かれる方も多いです。

ボキボキしないソフトな整体で腰痛や坐骨神経痛、ヘルニア、ぎっくり腰を解消!!

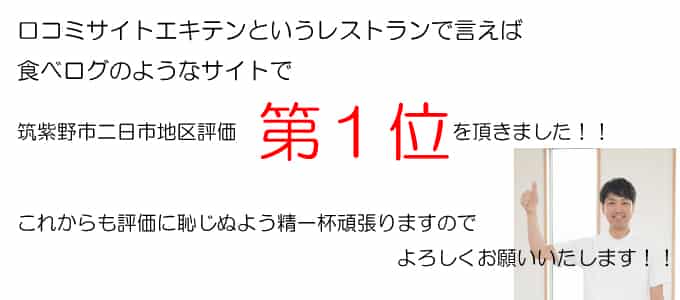

3.最新の技術を取り入れております!!

O脚・X脚解決のため福岡県筑紫野市のくまがい整骨院では最新の技術習得に励んでおります

毎月技術セミナーに通い技術習得に励んでいます

最先端の技術や知識を患者さんに提供できるよう東京や大阪、その他全国で行われるセミナーに毎月参加しております。患者さんの悩みを解決し健康で元気な生活が送れるよう今後も勉強を惜しみません

4.あなたの健康を長期的にサポートいたします

O脚・X脚を解消して患者さまの健康を長期的にサポートいたします

患者さまの健康を支えます

くまがい整骨・整体院ではその場しのぎの痛みの治療だけでなく当院の理念でもある

「患者さんのからだの痛みや悩みを解決し少しでも健康で元気な生活が送れるようサポートしていく」

という理念に沿って今後腰痛やからだの痛みの出にくい健康な体作りを目指してストレッチやエクササイズ、食事などの自己管理(メンテナンス)の指導も含めてあなたの健康を長期的にサポートいたします。

5.院長が毎回責任を持って施術いたします

チェーン店や従業員が複数いる治療院の場合

毎回違う人が担当になり「本当にこの人はわたしの症状の経過など把握しているのか?」と疑問を持たれる方が多いですが、当院のくまがい整骨院・整体院はひとりで営業しているため毎回責任を持って治療に当たらせていただきます

症状

初期症状は外見上の異常のみですが、変形が高度になると痛みや機能障害を呈するようになります。

幼少期に認めることがほとんどですが、青年期発症のO脚・X脚も存在します。

原因と病態

下肢の形態的異常をさします。

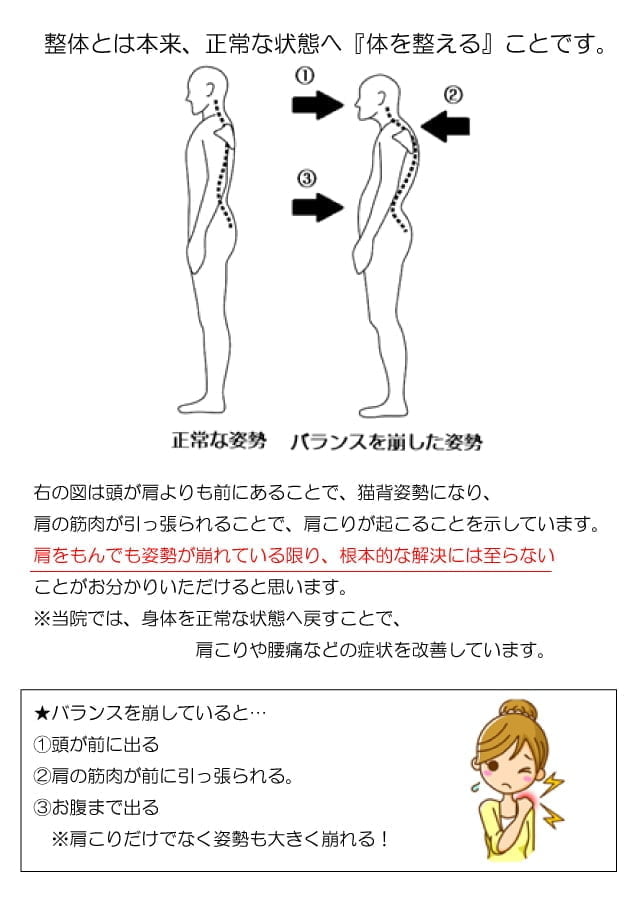

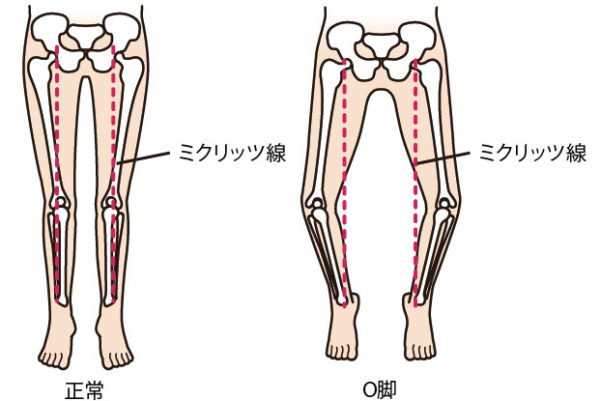

O脚(内反膝とも言われる)とは、両膝が外側に彎曲した状態で、左右の内くるぶし(足関節内果部)をそろえても、左右の膝の内側(大腿骨内果部)が接しないものです(図1)。

X脚(外反膝とも言われる)とは、両膝が内側に彎曲した状態で、左右の膝の内側(大腿骨内果部)をそろえても、左右の内くるぶし(足関節内果部)が接しないものをいいます(図2)。

生理的O脚 図1 生理的O脚 生理的X脚 図2 生理的X脚

原因

生理的な変形と病的な変形に大別できます。

一般に、乳幼児の膝は生理的にO脚を呈しており、歩行開始後より徐々に外反していき2歳から6歳にかけては逆にX脚傾向となります。その後、外反は少し減少し、7歳ぐらいで成人の下肢形態(約4°の外反)に近くなります。また、生理的な変化は左右対称であり、痛みや機能障害などの訴えはありません。

病的なものとしては、靱帯の異常(内側・外側側副靭帯などのゆるみや欠損など)、先天的・後天的な大腿骨・脛骨の形態異常(Blount病やくる病、骨系統疾患など)、外傷後の変形(骨端線損傷や骨幹部外傷など)などにわけられ、片側のみの変形では病的なものを考えます。

診断

十分な問診や、理学所見(歩行開始後であれば歩き方も観察します)、単純X線(レントゲン)検査などを行い診断とします。

年齢不相応のO脚・X脚があるか、単純X線検査で異常があるか、低身長など内分泌性疾患(各種くる病)を想起させるものがあるか、家族性(遺伝性)があるか、などを参考に各種疾患の鑑別をしていき、病的疾患が除外できた場合には、生理的O脚・X脚とします。

O脚とは、両膝が外側に湾曲し、脚を正面から見た際に「O(オー)」の形になっていて、両足のくるぶし同士をくっつけて直立したときに両脚の太もも・膝・ふくらはぎの間に隙間ができる状態のことをいいます。

日本人はO脚の方が多いといわれていますが、O脚は見た目が悪いだけでなく、腰痛になりやすい・変形性膝関節症になるリスクが高いなど、健康面でも様々な影響を与えます。

本記事では、O脚が私たちの身体に与える影響やO脚の原因、予防方法について解説いたします。

まずは、ご自身がO脚かそうでないかを確かめるためのセルフチェック方法についてご紹介します。

【O脚のセルフチェック方法】

靴を脱いで、鏡の前で両脚をそろえて立ちます。

このとき、両脚の太ももの付け根、膝、ふくらはぎがくっついているかどうか、確認してみましょう。

| 太ももの付け根、膝、ふくらはぎがくっつく | → | まっすぐな脚 |

| 膝に隙間ができる | → | O脚 |

O脚に該当する方は、後述のO脚の進行防止や予防のための運動法を実践してみてください。

先述でも「O脚と変形性膝関節症の関係性」については少し触れましたが、日本人がこの変形性膝関節症になる大きな要因の1つとされているのがO脚です。膝痛を訴える日本人のうち実に9割がO脚であるといわれています。

変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)は、加齢などにより膝関節の軟骨がすり減って炎症を起こし、痛みや腫れといった症状を引き起こす疾患です。

日本における変形性膝関節症の患者数は約2530万人程度とされており、60歳以上の方の有病率は、男性で45%、女性では70%にものぼるといわれています。

O脚の人は、体重がかかる軸となる線(ミクリッツ線といいます)が膝関節の内側にあり、体重が関節の内側にかかりやすくなっています。そのため、本来膝関節全体で支えるべき体重負荷が膝の内側に集中してしまい、次第に膝の内側の軟骨がすり減り、炎症を起こしやすくなってしまうのです。

O脚は自然には治らないため、膝の内側の軟骨は徐々にすり減り続け、変形性膝関節症の症状も進行しやすい状態が続くことになります。

そして膝の内側の軟骨がすり減ることによって、体重がかかる軸はさらに内側にずれていき、O脚の変形がより一層進行していくという悪循環に陥ってしまいます。

軟骨のすり減りが進むと、大腿骨(だいたいこつ:太ももの骨)と脛骨(けいこつ:すねの骨)が直接ぶつかるようになることもあります。そうなると、症状に個人差はありますが、強い痛みを感じたり、膝関節がスムーズに動かなくなってしまうことも考えられます。

そのため、変形性膝関節症の予防や、変形性膝関節症による膝痛の対策のためには、O脚の進行予防や、O脚の原因となる日常動作や習慣などの改善が大切です。

O脚には大きく分けて、「構造的O脚」と「機能的O脚」の2種類あります。

構造的O脚は、遺伝や生まれつきの骨格が原因のO脚であるのに対し、機能的O脚は、普段の生活習慣が原因でなるO脚のことです。

構造的O脚の場合、まずは整形外科にて専門医による診察・治療を受けることをおすすめしますが、機能的O脚の場合、原因となる生活習慣を改善することでO脚の進行をある程度予防することができます。

機能的O脚の原因としては、下記が挙げられます。

普段の生活を思い返してみて思い当たる原因がある場合は、改善してみましょう。

具体的な改善方法は、後述の「O脚予防のために気を付けるべきこと」でもご紹介していますので、参考にしてみてください。

上記でもご説明したように、O脚は変形性膝関節症による膝痛の要因となりますが、その他にも様々なデメリットがあります。

まずO脚はガニ股になるため、見た目が悪くなります。

また、膝が曲がっているため、身長も実際よりも小さく見えてしまうこともデメリットとして挙げられます。

O脚になると変形性膝関節症になりやすく、膝痛などの症状が出やすいことは先述にてご説明しましたが、腰痛にもなりやすいこともデメリットとして挙げられます。

O脚の状態は骨盤に負荷がかかりやすいため、放置していると慢性的に腰痛になってしまう可能性があります。

O脚の状態は下半身の筋肉に負担がかかりやすく、血流も悪くなりやすいです。

すると、効率よく身体が動かせなかったり、疲労物質の排出がスムーズに行われず、疲れやすくなる傾向があります。

O脚は脚の外側の筋肉が発達しやすく、脚が太く見えやすいです。

また、血流やリンパの流れも悪くなり、脚に脂肪がつきやすく、むくみやすい体質になります。

目次